Oleh: Richard Tommy Pantow S.Sos.M.H.

Praktisi Hukum dan Managing Partners M.R. Richard and Partners Law Firm

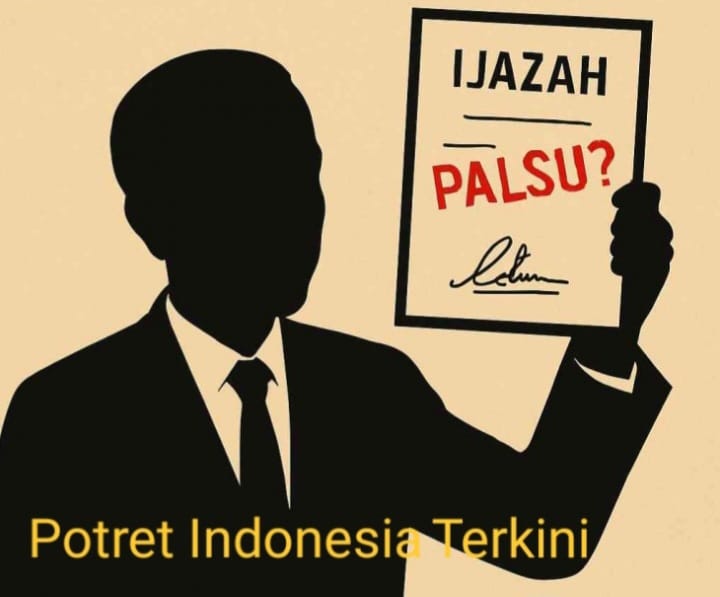

Akhir-akhir ini, ruang publik kembali diramaikan dengan tuduhan kepemilikan ijazah palsu terhadap seorang mantan kepala negara. Yang menarik, tuduhan ini didasarkan pada sebuah penelitian yang diklaim ilmiah, namun nyatanya mengandung kelemahan metodologi yang fatal. Sebagai praktisi hukum, saya melihat fenomena ini bukan hanya sebagai persoalan hukum pidana biasa, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap prinsip rule of law di Indonesia.

Standar Pembuktian yang Terabaikan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, berlaku asas “beyond reasonable doubt” atau di luar keraguan yang wajar. Artinya, setiap tuduhan pidana—termasuk dugaan pemalsuan dokumen—harus didukung bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Namun, ketika dasar tuduhan adalah penelitian dengan metodologi yang cacat, maka fondasi hukum dari tuduhan tersebut menjadi rapuh.

KUHAP dalam Pasal 17 dengan tegas menyatakan bahwa penyelidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan yang didukung bukti permulaan yang cukup. Pertanyaannya: dapatkah penelitian yang tidak akurat dikategorikan sebagai “bukti permulaan yang cukup”?

Jawabannya jelas: tidak. Penelitian forensik dokumen memerlukan standar keahlian khusus dan metodologi yang terstandarisasi internasional. Kesalahan dalam metodologi tidak hanya merusak kredibilitas penelitian, tetapi juga dapat menciptakan reasonable doubt yang signifikan dalam proses hukum.

*Dimensi Konstitusional yang Terlupakan*

UUD 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ini bukan sekadar klausul kosong, tetapi jaminan konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

Ketika tuduhan terhadap seorang mantan kepala negara didasarkan pada penelitian yang tidak akurat, maka terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya. Lebih dari itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga menjamin perlindungan diri pribadi dan kehormatan setiap orang. Tuduhan yang tidak berdasar jelas merupakan pelanggaran terhadap jaminan konstitusional ini.

*Trial by Media vs Due Process*

Fenomena yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah kecenderungan “mengadili” di ruang publik sebelum proses hukum yang sesungguhnya berjalan. Media sosial dan platform digital menjadi arena persidangan yang tidak mengenal due process. Padahal, dalam sistem hukum modern, berlaku asas presumption of innocence—praduga tak bersalah hingga terbukti sebaliknya di pengadilan.

Trial by media bukan hanya berbahaya bagi individu yang dituduh, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika opini publik sudah terbentuk sebelum proses hukum dimulai, maka independensi peradilan menjadi terancam.

*Implikasi terhadap Stabilitas Politik*

Tuduhan terhadap mantan kepala negara—siapapun orangnya dan dari partai manapun—memiliki implikasi politik yang luas. Jika tuduhan tersebut didasarkan pada penelitian yang tidak akurat, maka dapat menimbulkan polarisasi yang tidak perlu dan mengancam stabilitas politik nasional.

Dalam teori ketatanegaraan, sistem checks and balances dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sistem ini juga harus melindungi dari tuduhan yang tidak berdasar, karena hal tersebut dapat digunakan sebagai senjata politik untuk mendiskreditkan lawan.

*Tantangan bagi Penegak Hukum*

Kasus ini menjadi ujian bagi profesionalisme penegak hukum Indonesia. Kepolisian dan Kejaksaan harus menerapkan standar yang sama ketatnya, baik terhadap rakyat biasa maupun terhadap mantan pejabat tinggi negara. Tidak boleh ada diskriminasi, tetapi juga tidak boleh ada perlakuan istimewa yang justru melemahkan rule of law.

Yang terpenting, penegak hukum harus memastikan bahwa setiap bukti yang digunakan memenuhi standar hukum yang berlaku. Penelitian yang metodologinya cacat tidak dapat dijadikan dasar untuk memulai proses hukum, karena hal tersebut justru akan melemahkan kredibilitas sistem peradilan itu sendiri.

*Jalan Keluar yang Konstruktif* Untuk mengatasi persoalan ini, beberapa langkah konstruktif dapat ditempuh:

Pertama, penegak hukum harus melakukan verifikasi independen terhadap metodologi penelitian yang menjadi dasar tuduhan. Jika terbukti tidak akurat, maka tuduhan tersebut harus dihentikan.

Kedua, perlu ada standardisasi metodologi penelitian forensik dokumen yang mengacu pada standar internasional. Ini penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Ketiga, media massa perlu menerapkan prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab dengan tidak mempublikasikan tuduhan yang belum terverifikasi secara hukum.

Keempat, masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya due process dan bahaya trial by media bagi sistem demokrasi.

*Penutup*

Tuduhan ijazah palsu terhadap mantan kepala negara berdasarkan penelitian yang tidak akurat bukan sekadar persoalan hukum pidana. Ini adalah ujian terhadap komitmen kita pada rule of law dan prinsip-prinsip konstitusional.

Jika kita membiarkan tuduhan yang tidak berdasar merusak kehormatan seseorang—siapapun dia—maka kita sedang menggali lubang kubur bagi sistem hukum kita sendiri. Rule of law tidak mengenal status sosial atau politik. Yang dikenal hanyalah bukti yang sahih dan proses yang fair.

Dalam demokrasi yang matang, tuduhan harus didasarkan pada bukti, bukan pada asumsi atau penelitian yang cacat. Hanya dengan menjaga standar inilah kita dapat mempertahankan integritas sistem hukum dan politik Indonesia.

Editor : Endharmoko